|

|

日蓮宗新聞 平成22年1月20日号

| |

もっと身近に ビハーラ

|

藤塚 義誠

| |

63 | |

臨 終

|

|

|

| |

|

|

弘安五年(一二八二)の秋、体力の衰えが見られる日蓮聖人は、門弟から温暖の地で療養をすすめられ、ご自身も故郷の父母の墓参を考え、身延の山を離れることになりました。

九月八日波木井実長公より贈られた栗鹿毛[くりかげ]の馬に身を委ね西谷の御草庵を出立、富士の北麓を巡る行程をとられました。富士川を遡る道すがら、幾度身延の山を振り返られたことでしょう。十八日ようやくにして武蔵国多摩川の畔、池上宗仲公の屋敷に到着されました。翌十九日には弟子曰興に命じて「波木井殿御報」と呼ばれる礼状を代筆させました。

「所労の身にて侯へば、不定[ふじょう]なる事も侯はんずらん」と死期の近きを覚悟なされ、「いづくにて死に候とも墓をば身延の沢にせさせ候べく候」とご遺言されました。道中のお疲れは激しく、すでに花押(書き判)さえ記すことができず、お詫びの言葉を述べています。その中で馬にも心を寄せ、このまま馴れている舎人[とねり]をつけておきたいといつくしみの情を示されています。短文ながら日蓮聖人最後の書状を拝するとき胸せまる思いがいたします。

立ち寄られた池上の地でしたがもはやお体は旅を重ねることを許しませんでした。病の床につかれた師を案ずる弟子や信徒が、鎌倉をはじめ各所より馳せ参じ、お目通りと看護のための日々がはじまりました。

九月二十五日よりこれらの人々に「立正安国論」の講義をなされ、十月八日には日興に筆をとらせ、後事を託す日昭、日朗、日興、日向、日頂、日持の六人(不次第)を本弟子と定めました。後に六老僧と呼ばれ、聖人滅後は教団の形成と発展の基礎をつくった高弟です。

十一日には枕辺に経一丸を招き寄せ、「日朗を師と仰ぎ行学に励み、京に上り天皇に法華経の教えをお伝え申すように」と委嘱されました。時に経一丸は十四歳。後に日像となり上洛、三度の法難(追放)にひるむことなく妙顕寺を建て勅願寺となし、ご遺命を成し遂げています。

十二日酉の刻(午後八時頃)には、ご自筆の大曼荼羅を掲げ、その傍へご持仏、釈尊立像を安置させました。翌十三日卯の刻には(午前六時頃)大地が鳴動(地震)したと「御遷化記録」にあります。辰の刻(午前八時頃)ついにその時が訪れました。弟子、信徒の法華経読誦と唱題の中で「一日片時も心安きことなし、たゞ法華経を弘めんと思うばかりなり」という多難の生涯を閉じられたのです。

|

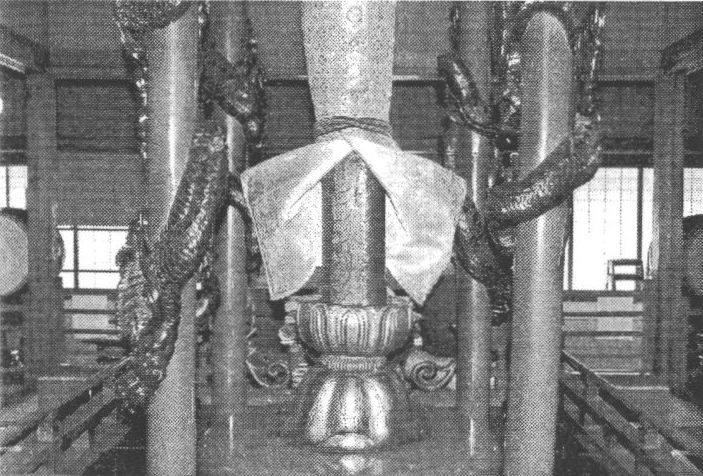

本山大坊本行寺のご臨終の間に奉安される「お寄り掛りの柱」

|

終焉の地は池上の台地(本門寺)より西に下った大坊・本行寺。堂内に″お寄り掛[がか]りの柱″が遺されています。

作家の瓜生中氏は近刊 『「生死」と仏教』で「すでに体力も限界に達していた日蓮は床の上に起き上がるのも大儀だったが、この柱に寄り掛かって法話を続けたという。最期の最期まで『法華経』の持経者、実践者としての使命を果たし通したのである」と。また、『一日の命は三千界の財にも過ぎて候なり』『一日も生きておわせば功徳積もるべし。あら惜しの命や命や』と言い、その大事な大事な命は、『法華経』の流布に賭けてこそ価値がある」として「最期の十日あまり、柱に寄り掛かりながらも説法を続けた日蓮の不屈の精神は、このような磐石の信念に支えられていたのである。六十一年の生涯で日蓮は大切な大切な命を燃焼させてきた。そして、最期の十日間も、一瞬たりとも疎かにすることなく燃やし続けた。見事な最期だった。本行寺本堂の、黒ずんだ細い″お寄り掛りの柱″を見るとき、日蓮の命の重みを肌で感じるような気がする。これは著者だけの感慨だろうか」と結んでいます。

日蓮聖人はお題目の声のあるところ、時と所を超え私たちの身近に常によみがえり、道を示し光を与え続けておられます。

人生は苦難克服の仏道修行の道場にほかなりません。お題目は日蓮聖人に直結する信行の絆。七百余年の時を隔てて、日蓮聖人の法縁に結ばれる私たちは何と有難く幸せなことでしょう。

|

(日蓮宗ビハーラネットワーク世話人、伊那谷生と死を考える会代表、

長野県大法寺住職)

|

|